評論/情報 > 技術ノート > 02.小空間・小音量再生を考える

20畳を超える広大なリスニングルーム。 深夜でも大音量が出せる完全防音のお部屋。 近所に気兼ねなく音出しができる、広大な敷地。。。

そんなオーディオマニアの夢とは裏腹に、「小空間」「小音量」で工夫しながら楽しんでいらっしゃる方が多数派だと考えています。 何を隠そう、設計者の私も、小空間・小音量派の一人なのです。

こうした現実的な環境で出てくる問題が「音痩せ」です。

「試聴会で聴いたときは、素晴らしい音だったのに...」

「音量を上げると良いんだけど、小音量だと何だかパッとしない...」

広さ30畳以上の試聴会会場

店舗での試聴会は、非常に大きな空間、なおかつ大音量で行われます。 そのときにスピーカーに入力される電力に比べると、私たちが実際の部屋で聴くときの電力は、実に1/10~1/100程度と大きな差があるのです。 それほどに前提条件が変わってしまうと、大音量再生で好ましい評価を得るスピーカーであっても、小音量再生で存分に実力が発揮できるとは限らないのです。

<「音痩せ」の原因は、等ラウドネス曲線?>

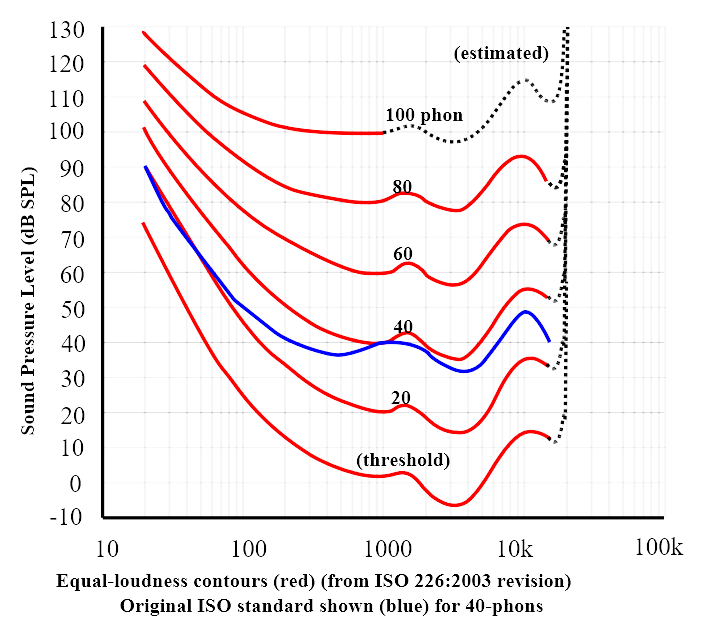

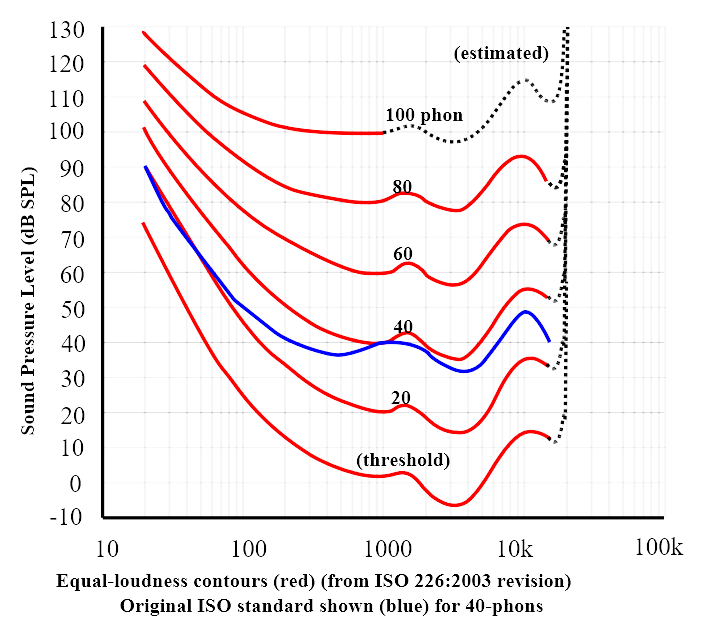

小音量での「音痩せ」の原因について、しばしば挙げられるのが「等ラウドネス曲線」の話です。

等ラウドネス曲線は、人間の耳の感度を音量ごとに示したもので、中高音域は比較的聴こえやすく、その反対に低音と高音域は聞こえにくいことを示しています。

ISO 226:2003の等ラウドネス曲線(Suzuki-Takeshima曲線)

Yoiti Suzuki, Hisashi Takeshima. Equal-loudness-level contours for pure tones. J. Acoust. Soc. Am.116 (2), pp.918-933, 2004.

特に、音量が低い領域では、低音域の感度が著しく悪くなるために、

「小音量で聴くときは、ラウドネススイッチ(低音と高音をイコライザーで強める)補強をしましょう。」というのが定説でした。

しかしこれは本当でしょうか?

私たちが感じる「音痩せ」は、イコライザーの調整だけでは改善できない、というのが私の考えです。

もしイコライザー調整だけで音痩せが改善できるのなら、誰も小音量再生に悩んではいないはずです。

さらに、「今日のコンサートは後方席だったから、低音と高音が聞こえにくかったなぁ」とか「映画館は前席に行くと、ドンシャリになる。」とか「小声で話されると、違う声に聞こえる」とか、そんな話がありますでしょうか?

オーディオ再生での「音痩せ」と、生理学的な「等ラウドネス曲線」は切り分けて考える必要があるのではないでしょうか。

私の考える「音痩せ」の真の原因は、「実効SN比」と「スピーカーの非線形性」です。

<「音痩せ」の原因 その1 実効SN比>

「SN比」という言葉は、皆さんもどこかで聞いたことがあるかと思います。 ノイズに対して信号(シグナル)がどの程度かを規定する言葉で、SN比が大きい値であるほどノイズが少なく高純度な音再生だと言えます。

さて、「実効SN比」とは何でしょうか? 「SN比」を表記するとき、大抵はアンプやCDプレーヤー単体の性能として記載されます。 しかし、我々が聴覚で認識するのはシステム全体でのSN比です。 これを「実効SN比」として考えます。

「実効SN比」を認識するには、スピーカーに耳を近づけてみると良く分かるでしょう。 何も音を出していないのに「サー」という音が聞こえませんか? これは、アンプの残留ノイズをスピーカーが拡声して聴こえるためのものです。

このとき、スピーカーの能率が実効SN比に大きく影響してきます。 例えば、0.1mVの残留ノイズをもつアンプを、能率90dB/W(1m・4Ω)のスピーカーに接続した際、ツイーターの直前では約40dBのノイズが聞こえることになります。

さて、先ほどスピーカーの能率を「90dB/W」としたのが大きなミソです。 スピーカーの能率が高いと、アンプから出てくる微弱な電流も大きな音として再生することができます。

極めて大音量で再生するときは、高能率なスピーカーはアンプの負荷を減らすことにつながり大きなアドバンテージとなります。 かの長岡鉄男先生が、48畳の広大なリスニングルーム「方舟」で100dB/Wクラスの高能率スピーカーを大音量で鳴らしていたのは有名な話ですね。 Concept-SOLAの設計者の私も、かつては長岡派として高能率スピーカーを作製していたので、高能率ゆえのメリットは重々承知しています。

しかしながら、小音量で鳴らす場合は、この高能率が仇となります。 先ほど、90dB/Wのスピーカーで約40dBとした残留ノイズですが、100dB/Wの高能率スピーカーに置き換えるだけで約50dBにノイズが増えてしまいます。 これがアンプのカタログスペックでは見えない「実効SN比」の恐ろしさなのです。

このConcept-SOLAでは、能率は80dB/W(1m)と小さくなっています。 能率が小さいというと、まるで低性能のように認識されがちですが、先ほどの「実効SN比」という考え方をあてはめると低能率は大きなアドバンテージになります。

小空間・小音量をターゲットに設計した「Cncept-SOLA」

能率90dB/Wの一般的なスピーカーで約40dBだった残留ノイズは、能率80dB/WのConcept-SOLAでは-10dBの約30dBに低減し、ほぼ聴こえないレベルの音量となります。 ケーブルから侵入する微小ノイズですら音質に大きな影響をあたえるHiFiオーディオの世界で、この-10dBの改善は極めて大きな差となるでしょう。

こうして、実効SN比を改善したConcept-SOLAは、小さな音量でも鮮明さ・豊かさ・ニュアンスを保った再生が可能になりました。 今まで小音量ではノイズにかき消されていた成分をしっかりと描写することができるようになったのです。

低能率で気になるのは「アンプへの負荷が大きくないか?」ということ。

ご安心頂きたいのは、このConcept-SOLAの耐入力は15W程度であり、そもそも大出力のアンプを必要としないのです。 20W程度の小型デジタルアンプであれば十分、50W程度の入門プリメインアンプであれば余裕の出力だと考えてよいでしょう。 なお、10Wもの電力をConcept-SOLAに投じれば、計算上約90dBの音圧が得られることになります。 一般家庭の6畳間程度の空間で、90dBの音量を出せば、それこそ耳を覆わんばかりの大音量となるので、音量不足のご心配も無用でしょう。

ただし、注意をして頂きたいのは、8畳以上の広い空間や、専門業者の施工で極端に吸音処理のされた部屋(カーテン程度の吸音であれば全く問題ありません)では、Concept-SOLAは十分な音量感を得るのが難しい場合がございます。 これは物理法則ゆえの問題でして、小空間での高品位な再生を最優先に設計したConcept-SOLAの設計コンセプトをご理解頂きたく存じます。

大手メーカーの製品づくりは、「どんな部屋・環境でも対応できること」を重視して行われることがあり、オーディオでは小音量・小空間再生特有の問題は置き去りにされてきました。

しかしながら、現実の再生環境を鑑みたとき、Concept-SOLAの低能率設計は大きな武器になることはご理解頂けたのではないでしょうか?

<「音痩せ」の原因 その2 スピーカーの非線形性>

<追記中>

評論/情報 > 技術ノート > 02.小空間・小音量再生を考える

02.小空間・小音量再生を考える

皆さんは、どのような環境で音楽を楽しんでいらっしゃるでしょうか?20畳を超える広大なリスニングルーム。 深夜でも大音量が出せる完全防音のお部屋。 近所に気兼ねなく音出しができる、広大な敷地。。。

そんなオーディオマニアの夢とは裏腹に、「小空間」「小音量」で工夫しながら楽しんでいらっしゃる方が多数派だと考えています。 何を隠そう、設計者の私も、小空間・小音量派の一人なのです。

こうした現実的な環境で出てくる問題が「音痩せ」です。

「試聴会で聴いたときは、素晴らしい音だったのに...」

「音量を上げると良いんだけど、小音量だと何だかパッとしない...」

広さ30畳以上の試聴会会場

店舗での試聴会は、非常に大きな空間、なおかつ大音量で行われます。 そのときにスピーカーに入力される電力に比べると、私たちが実際の部屋で聴くときの電力は、実に1/10~1/100程度と大きな差があるのです。 それほどに前提条件が変わってしまうと、大音量再生で好ましい評価を得るスピーカーであっても、小音量再生で存分に実力が発揮できるとは限らないのです。

<「音痩せ」の原因は、等ラウドネス曲線?>

小音量での「音痩せ」の原因について、しばしば挙げられるのが「等ラウドネス曲線」の話です。

等ラウドネス曲線は、人間の耳の感度を音量ごとに示したもので、中高音域は比較的聴こえやすく、その反対に低音と高音域は聞こえにくいことを示しています。

ISO 226:2003の等ラウドネス曲線(Suzuki-Takeshima曲線)

Yoiti Suzuki, Hisashi Takeshima. Equal-loudness-level contours for pure tones. J. Acoust. Soc. Am.116 (2), pp.918-933, 2004.

特に、音量が低い領域では、低音域の感度が著しく悪くなるために、

「小音量で聴くときは、ラウドネススイッチ(低音と高音をイコライザーで強める)補強をしましょう。」というのが定説でした。

しかしこれは本当でしょうか?

私たちが感じる「音痩せ」は、イコライザーの調整だけでは改善できない、というのが私の考えです。

もしイコライザー調整だけで音痩せが改善できるのなら、誰も小音量再生に悩んではいないはずです。

さらに、「今日のコンサートは後方席だったから、低音と高音が聞こえにくかったなぁ」とか「映画館は前席に行くと、ドンシャリになる。」とか「小声で話されると、違う声に聞こえる」とか、そんな話がありますでしょうか?

オーディオ再生での「音痩せ」と、生理学的な「等ラウドネス曲線」は切り分けて考える必要があるのではないでしょうか。

私の考える「音痩せ」の真の原因は、「実効SN比」と「スピーカーの非線形性」です。

<「音痩せ」の原因 その1 実効SN比>

「SN比」という言葉は、皆さんもどこかで聞いたことがあるかと思います。 ノイズに対して信号(シグナル)がどの程度かを規定する言葉で、SN比が大きい値であるほどノイズが少なく高純度な音再生だと言えます。

さて、「実効SN比」とは何でしょうか? 「SN比」を表記するとき、大抵はアンプやCDプレーヤー単体の性能として記載されます。 しかし、我々が聴覚で認識するのはシステム全体でのSN比です。 これを「実効SN比」として考えます。

「実効SN比」を認識するには、スピーカーに耳を近づけてみると良く分かるでしょう。 何も音を出していないのに「サー」という音が聞こえませんか? これは、アンプの残留ノイズをスピーカーが拡声して聴こえるためのものです。

このとき、スピーカーの能率が実効SN比に大きく影響してきます。 例えば、0.1mVの残留ノイズをもつアンプを、能率90dB/W(1m・4Ω)のスピーカーに接続した際、ツイーターの直前では約40dBのノイズが聞こえることになります。

さて、先ほどスピーカーの能率を「90dB/W」としたのが大きなミソです。 スピーカーの能率が高いと、アンプから出てくる微弱な電流も大きな音として再生することができます。

極めて大音量で再生するときは、高能率なスピーカーはアンプの負荷を減らすことにつながり大きなアドバンテージとなります。 かの長岡鉄男先生が、48畳の広大なリスニングルーム「方舟」で100dB/Wクラスの高能率スピーカーを大音量で鳴らしていたのは有名な話ですね。 Concept-SOLAの設計者の私も、かつては長岡派として高能率スピーカーを作製していたので、高能率ゆえのメリットは重々承知しています。

しかしながら、小音量で鳴らす場合は、この高能率が仇となります。 先ほど、90dB/Wのスピーカーで約40dBとした残留ノイズですが、100dB/Wの高能率スピーカーに置き換えるだけで約50dBにノイズが増えてしまいます。 これがアンプのカタログスペックでは見えない「実効SN比」の恐ろしさなのです。

このConcept-SOLAでは、能率は80dB/W(1m)と小さくなっています。 能率が小さいというと、まるで低性能のように認識されがちですが、先ほどの「実効SN比」という考え方をあてはめると低能率は大きなアドバンテージになります。

小空間・小音量をターゲットに設計した「Cncept-SOLA」

能率90dB/Wの一般的なスピーカーで約40dBだった残留ノイズは、能率80dB/WのConcept-SOLAでは-10dBの約30dBに低減し、ほぼ聴こえないレベルの音量となります。 ケーブルから侵入する微小ノイズですら音質に大きな影響をあたえるHiFiオーディオの世界で、この-10dBの改善は極めて大きな差となるでしょう。

こうして、実効SN比を改善したConcept-SOLAは、小さな音量でも鮮明さ・豊かさ・ニュアンスを保った再生が可能になりました。 今まで小音量ではノイズにかき消されていた成分をしっかりと描写することができるようになったのです。

低能率で気になるのは「アンプへの負荷が大きくないか?」ということ。

ご安心頂きたいのは、このConcept-SOLAの耐入力は15W程度であり、そもそも大出力のアンプを必要としないのです。 20W程度の小型デジタルアンプであれば十分、50W程度の入門プリメインアンプであれば余裕の出力だと考えてよいでしょう。 なお、10Wもの電力をConcept-SOLAに投じれば、計算上約90dBの音圧が得られることになります。 一般家庭の6畳間程度の空間で、90dBの音量を出せば、それこそ耳を覆わんばかりの大音量となるので、音量不足のご心配も無用でしょう。

ただし、注意をして頂きたいのは、8畳以上の広い空間や、専門業者の施工で極端に吸音処理のされた部屋(カーテン程度の吸音であれば全く問題ありません)では、Concept-SOLAは十分な音量感を得るのが難しい場合がございます。 これは物理法則ゆえの問題でして、小空間での高品位な再生を最優先に設計したConcept-SOLAの設計コンセプトをご理解頂きたく存じます。

大手メーカーの製品づくりは、「どんな部屋・環境でも対応できること」を重視して行われることがあり、オーディオでは小音量・小空間再生特有の問題は置き去りにされてきました。

しかしながら、現実の再生環境を鑑みたとき、Concept-SOLAの低能率設計は大きな武器になることはご理解頂けたのではないでしょうか?

<「音痩せ」の原因 その2 スピーカーの非線形性>

<追記中>

評論/情報 > 技術ノート > 02.小空間・小音量再生を考える

Copyright © 2016 AudiFill All Rights Reserced.